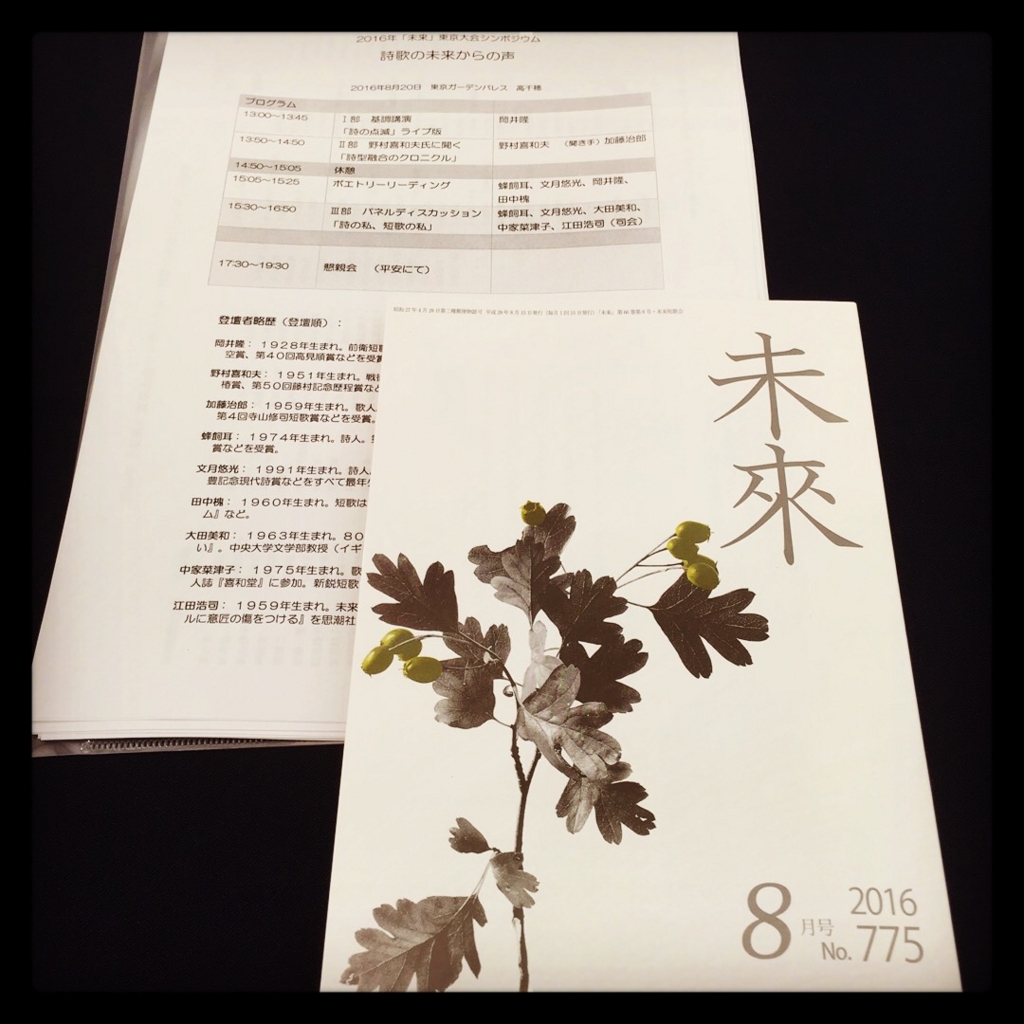

未来東京大会シンポジウムに参加しました。

こんにちは、短歌人の太田青磁です。

8月20日(土)御茶ノ水で開催された、未来短歌会のシンポジウムに参加しました。

Ⅰ部 基調講演 岡井隆 「詩の点滅」ライブ版

Ⅱ部 野村喜和夫氏に聞く 「詩型融合のクロニクル」(聞き手)加藤治郎

ポエトリーリーディング 蜂飼耳、文月悠光、岡井隆、田中槐

Ⅲ部 パネルディスカッション 「詩の私、短歌の私」

蜂飼耳、文月悠光、大田美和、中家菜津子 (司会)江田浩司

短歌と現代詩の境界を探る密度の濃い内容でした。ゲストの詩人の方はもちろん、未来以外からも多くの歌人、詩人が集まる豪華な時間となりました。短歌人からは藤原さんがいらしていました。

基調講演は岡井隆さん

釈迢空を通して、全歌集を読むことの意義、歌論を読むことの意義を伝えてくださいました。

葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり

/『海やまのあひだ』釈迢空

歌を解釈しながら、表現のルールをつかむにはどうしたらよいのか、句点・読点・一字空けの必然性をどのようにつかむか。作品を読むことによって、偶然に自分の問題意識とがぶつかるところがある。そこを掴んで深く読むことをおしえてくださいました。

詩人の野村喜和夫さんと加藤治郎さんの対談による 「詩型融合のクロニクル」です。

まずは、吉岡実さんの詩と短歌を鑑賞します。吉岡の詩は自由律俳句の集積のようなやや単調にみえる文体、短歌は白秋の模倣ともいえる性的な叙情性を持つ。

さみしさは黄なる真昼に眉をひく娼婦の乳房のつかれたるいろ

/『昏睡季節』吉岡実

続いて、岡井隆さんの詩形融合について語り合います。岡井さんのスタイルは、先行するテクストを自分の中に取り込む、ジャンルの枠が外されて様々な様式が混在する。ここにはテクストをまるで解剖するかの手つきが感じられる。吉本隆明の詩に対する短歌とその自注現代語訳、ここまで開かないと伝わらないというところまで解釈してくださいました。

最後に、加藤さんから詩人にとっての短歌とはという質問に対して、野村さんは詩人にとっての短歌にはいいものはない。短歌として発表するというよりは、短歌の富をこっそりと詩に入れる感覚が必要。吉岡も俳句や短歌を学ぶべきと言っている。とのことでした。

ポエトリーリーディングでは、詩人の朗読に圧倒されました。改めて詩歌は音楽なのだと感じさせられます。

そして、シンポジウムを締めくくるパネルディスカッションです。

文月悠光さん。詩を作る際に「私=作者」という考え方がない。「私」は作品が規定する。

『居場所』高木敏次

語り手としての「私」と、行為の主体である「私」が分離している。『やがて秋茄子へと至る』堂園昌彦

視点人物の姿の見えない歌が多い。むしろ目立つのは、「僕たち」のナイーブさ。

蜂飼耳さん。定型詩は苦手。歌人はどうしてそこまで「私」にこだわるか。

壊されてから知る 私を抱く母を静かに家が抱いていたこと

/鳥居

私、母、家の重層構造を「私」が知る。「一センチ」杉本真維子

読者は父が亡くなったことは分からない。作者が悲しすぎて作品に入れられなかった。

中家菜津子さん。詩人と歌人のポエジー。

「島」カニエ・ナハ

詩人は一度世界を壊してから、言葉をイメージで再構築する。書かれた言葉そのもののつながりには意味を持たせない。

大田美和さん。詩の私、短歌の私。詩型融合という考え方そのものが甘い。両方のジャンルのアリュージョン(暗示・本歌取り)を理解すべき。

「在りたい」崔龍源

ダブルという存在そのものを問う。「地の精」崔龍源

短歌で私を作品から浮かびあがらせるには、まとまった連作が必要。

ディスカッションの内容も興味深いところでしたが、テーマが大きすぎたのかお互いのジャンルの捉え方を共有したうえでの論には至っていなかった印象です。もう少し時間に余裕があれば、思いながら聞いていました。

現代詩はほとんど読んだことがなかったので、少しずつ触れてみたいと思います。

全国の未来の方にお会いできたのもうれしかったです。

未来の皆さま、素晴らしい時間をありがとうございました。